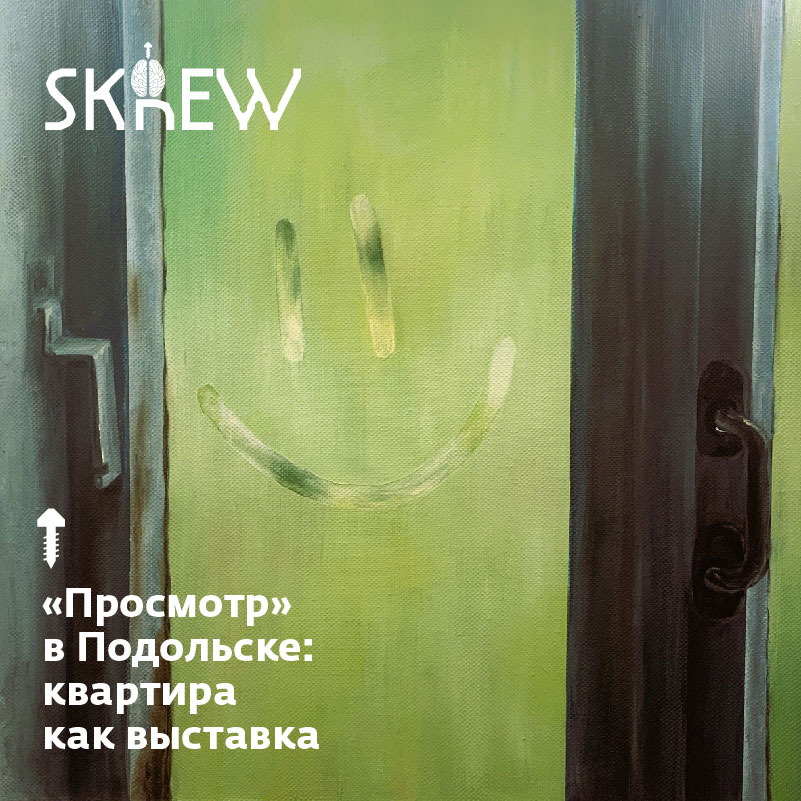

В Подольске открылась выставка «Просмотр» (куратор — Алёна Троицкая). Место действия — трехкомнатная квартира (72,5 м²), где художница жила с семьей девять лет. Сейчас семья переехала в Москву, а квартира была выставлена на продажу. Забавно, что буквально накануне открытия ее купили: так что экспозиция совпала с последним «просмотром» перед сменой жильцов. Формат выставки оказался одновременно художественным и риелторским: «показ» пространства превратился в маршрут искусства.

Я впервые оказался в Подольске. От станции — менее десяти минут пешком. По пути привлек внимание постамент советского времени с надписью «Подольск — город рабочего класса». Автоматически возник вопрос: а художник входит в этот «рабочий класс»? Мысль, знакомая еще со времен русского авангарда: о труде художника и его месте в социальной структуре. Эти сдвиги восприятия между городом, профессией и искусством хорошо ложатся на кураторскую логику выставки: размытые границы, где личное и общее пересекаются.

Маршрут экскурсии куратора (и каталог работ) выстроен по логике жилых зон: коридор, гостиная, детская, спальня, санузел и кухня. В каждой комнате соседствуют разные медиумы: от живописи и графики до текста, ткани, керамики и видео. Экспозиция собрана как «срез» внутренней жизни квартиры: одновременно про личную память, про следы чужих историй и про то, как искусство работает с бытовыми метафорами.

Коридор

Первые работы встречают зрителя буквально на пороге и сразу задают тон выставке как «просмотру памяти». На полу у входа лежит парафиновый объект Алёны Троицкой «48А» из проекта «Номера», в котором запечатлен номер ее первой мастерской. Парафин хранит память как что-то пластичное, поддающееся времени.

Над ним на стене — живопись «Окно № 1»: детский смайлик, оставленный на запотевшем стекле, — жест из повседневности, который теперь бережно реконструирован как артефакт.

Рядом — работа Алёны Ковалли «Закрыто навсегда (?)»: гипсовые слепки дверных ручек стоят на полу, как маленькие памятники бытовым жестам. Я подумал, что ручки — это символ доступа: к комнате, к пространству и к памяти. Здесь они окаменели и превратились в «реликвии» повседневности.

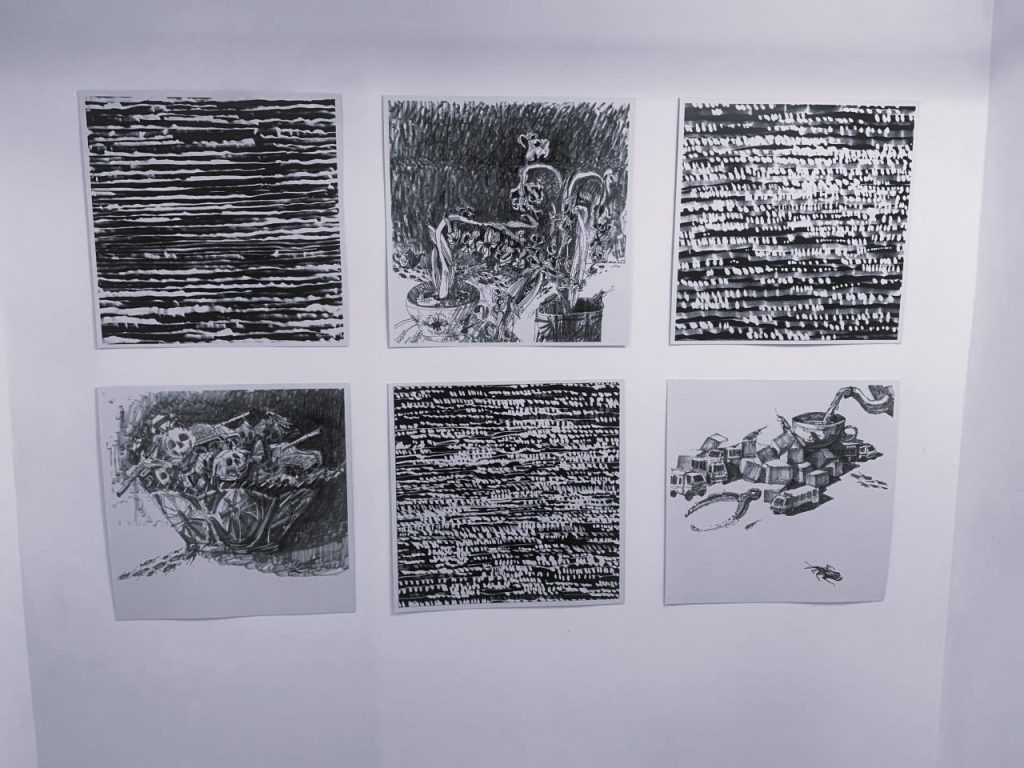

Открытый встроенный шкаф стал отдельной выставочной зоной. Здесь — «Помехи» Нади Петровой: серия листов, где часть графики напоминает ТВ-шум, искаженный сигнал, превращающий реальность в абстракцию. В других изображениях мелькают цветы, тараканы, конфеты, черепа, а внутри сахара — автозак. Легкое, бытовое соседствует с репрессивным и пугающим, и от этого эффект только усиливается. Под графикой на полке сидит странный персонаж Юли Акаберки из серии MNSTR: меховое существо, будто вылезшее из детского кошмара. Для меня это стало самой буквальной метафорой «скелетов в шкафу», только здесь вместо скелетов — страхи и ироничные монстры.

Гостиная

Гостиная — обычно сердце квартиры, и эта выставка не исключение. В центре расположен стол с печатной машинкой Underwood. Мария Дубодел представила проект «Дневник»: на открытии был перформанс, она час печатала текст. У машинки была изношенная лента, поэтому буквы проступали неравномерно: то четко, то бледно, иногда превращаясь в знаки, похожие на иностранный алфавит. На стенах развешаны листы, запечатлевшие этот процесс. Текст ускользал, превращаясь в визуальную поэзию без возможности прочтения. Я заметил, как зрители наклонялись и вглядывались, будто надеялись выловить из хаоса хоть одно слово, и в этом усилии чувствовалось напряжение между смыслом и его утратой.

По обе стороны дверного проема в шкафах стоят «Безмолвные компаньоны» Алёны Троицкой — парафиновые книги. Они выглядят как настоящие, но их нельзя открыть, пролистать или прочитать. В интерьере квартиры они становятся символом памяти без доступа, библиотеки теней. Я поймал себя на мысли, что это похоже на архив, который существует только как факт, но не как знание: мы знаем, что он есть, но прикасаться к нему нельзя.

Гостиная превращается не в «зону отдыха», а в точку напряженного молчания: здесь есть текст, но он не читается, книги присутствуют, но молчат. И именно отсюда расходятся маршруты в другие комнаты, словно это центр памяти, от которого начинается путешествие по всей квартире.

Детская

Детская комната работает как место концентрации сразу нескольких сюжетов. Пространство организовано так, что здесь зритель мог задержаться дольше всего и, кажется, именно тут дети на вернисаже начинали взаимодействовать с работами так, как взрослые бы не решились.

Комната выстроена как поле игры, но привычные игрушки и узоры в нем становятся носителями памяти и тревожных смыслов. На шведской стенке закреплен кружевной «Алфавит» Нади Петровой, буквы латиницы которого превращаются в почти декоративные объекты, но в контексте квартиры это будто азбука для новых обитателей. Рядом ее же «Девочка», силуэт-призрак на окне, напоминает, что у квартиры уже есть свои тени и истории, на подоконнике — белые вязаные сюрреалистичные фигурки Петровой из серии «Игрушки».

На полу лежат текстильные «Царапины» Саши Пучковой — мягкие, вытянутые формы, обшитые тканью с принтом-глитчами, которые зрители использовали как подушки. Один длинный объект вмещал до трех-четырех человек, превращая выставку в пространство совместного пребывания. Так мебель и образы травм стали буквально частью обживания пространства.

Рядом серия «Облака в окне» Инны Никитиной: абстрактные рисунки на бумаге то напоминают реальные облака, то выглядят как случайные пятна на стекле. Один лист на окне, остальные — на полу, прислоненные к стене. В этом есть ощущение детских фантазий, словно «смотришь на облака и видишь фигуры». На подоконнике ниже расположился маленький «Домик для божьей коровки» Владимира Антонова, крошечный и почти игрушечный, добавляющий в пространство оттенок уюта и хрупкости. Все это складывается в атмосферу «детской», где реальность и воображение легко переплетаются.

Напротив, на шкафу, — серия «Белыми нитками» Саши Сорокиной. На старых цветочных тканях белая строчка скрывает привычные узоры, оставляя лишь намеки на когда-то уютное. Так «бабушкины» орнаменты лишаются декоративности и превращаются в свидетельства наследия, где виден не уют, а разрыв. Эти работы задают жесткий контрапункт мягким игрушкам и кружевам, здесь уже не игра, а демонстрация швов памяти.

На этом же шкафу столкнулись два разных жеста. Юля Акаберка выставила «Шершавчиков» — мягких персонажей-страхов, собранных в вертикальную линию: от маргиналов до алкоголиков. Это выглядит как ироничный, но тревожный каталог возможных сценариев взросления. В сочетании с работой Сорокиной оба проекта работали как двойная метафора: то, чего мы боимся и чего стыдимся, и то, что прячется в памяти и тканях повседневности.

В углу — ноутбук с видео Наташи Даннер и Альберта Солдатова «История художника А.»: персонаж в темном пальто (Даннер) бродит по странным интерьерам и улицам, теряясь в чужих архитектурных кодах. Смотреть видео можно, сидя прямо на «царапинах» Пучковой, и тогда все это пространство превращается в кинотеатр с подвижным полом.

А на комоде — работа Марии Дубодел «Дорога длиною в жизнь», где слайды старых семейных фотографий родственников можно просматривать через аналоговое устройство. Рядом — серия принтов на стекле с изображениями современности — семьи художницы, которые накладываются друг на друга. Получается, что семейная история живет сразу в двух проекциях: прошлого и настоящего.

Спальня

Если детская напоминала игровую площадку, то спальня превращается в театр снов. Главная доминанта — огромная работа Василисы Лебедевой «Грибная охота»: силуэты людей, существ, животных и растений рассыпаны по белой ткани-шторе. Ощущение — будто лес, с его опасностями и тайнами, проник прямо в интимное пространство комнаты. В этом «сборе теней» есть тревога и привлекательность: кто перед тобой — свой или чужой, съедобный или опасный? Ошибка восприятия здесь могла бы стать фатальной.

На кровати — вышитая ткань Алёны Троицкой «Без названия», где видны контуры ее собственного тела в разных позах. Это не картина в раме, а именно холст, лежащий как покрывало. Художница словно «расстелила» себя в комнате, подчеркивая, что спальня — самое личное место, где тело всегда присутствует.

Небольшие объекты Юли Акаберки из серии MNSTR: меховые фрагменты с когтями и перьями, спрятанные на подоконнике и под кроватью. Особенно заметен длинный хвост, выглядывающий из-под кровати, будто от существа, которое скрывается и дышит во сне. Это добавляет комнате неуютное ощущение, как будто сказочный монстр стал соседом по постели.

Так спальня собирает воедино три линии: природы, тела и монстров. Вместо спокойствия мы сталкиваемся с зоной, где привычная домашность подменена тревогой, а сон становится путешествием в неизвестное.

Санузел

Ванная комната неожиданно превратилась в лабораторию отражений и искажений.

Сразу бросается в глаза вертикальный холст Алёны Ковалли («Без названия», 150×80 см). Его невозможно обойти взглядом: вытянутый и мощный, он задает акцент всему санузлу. Есть особенность — работа остается видимой, даже когда отворачиваешься: стоя спиной к холсту и глядя в зеркало, видишь его отражение. Живопись оказывается встроенной не только в пространство комнаты, но и в саму систему видимости, сопровождая зрителя независимо от его позиции.

У умывальников на зеркалах закреплены рисунки Алёны Троицкой («Собирая себя по частям»). Это карандашные фрагменты тела, почти анатомические, но тонкие и эфемерные. Когда смотришься в зеркало, собственное отражение пересекается с чужим контуром, и уже непонятно, где твое тело, а где рисунок. Размещение на зеркалах производит более деликатный эффект: здесь отражение работает сильнее, чем сам рисунок, и зрителю приходится искать баланс между образом и видом в зеркале. Для кого-то это покажется слишком декоративным, но в логике выставки именно эта “тихая” работа удерживает интимность.

На подоконнике и рядом с раковиной расположены объекты Кати Финкельштейн («Эволюция I», «Волна»). Используя гипс, ткань и мыло, художница работает с материальностью повседневных вещей. Их место в ванной кажется естественным, но именно это «слияние с бытом» и вызывает странность: привычные материалы вдруг становятся чужими и почти археологическими.

У Саши Сорокиной работа «На дне» (две фотографии, дополненные носовыми платками в раме). Снятые сверху фигуры в масках стоят в надувных бассейнах с мутной водой. Они словно застыли в беспомощном положении: как будто зависают в странном пространстве. Цветочные платки превращают изображения в «домашние иконы», добавляют декоративный орнамент, но этот уют лишь усиливает тревожность сцены.

На стене висит «Кимоно» Саши Пучковой из проекта Fluid Vegetation. Это ткань с биоморфным принтом, напоминающая одновременно одежду и оболочку живого организма. В контексте ванной кимоно становится не предметом гардероба, а мембраной, словно гибридом между телом и пространством, границей между человеком и средой.

В итоге санузел работает не как «служебное» помещение, а как точка пересборки восприятия: здесь можно увидеть себя в зеркале и потерять в отражении, ощутить утилитарные вещи и столкнуться с их странной телесной памятью.

Кухня

На кухне особенно ощутим «домашний» масштаб выставки, здесь вещи становятся почти утварью, но сдвинутой в сторону образа и памяти.

На стене — живопись Алёны Ковалли: два холста («Dream» и «Seven»), где через образы торта со свечами художница исследует эфемерность опыта и возвращение праздника, каждый раз ускользающего.

На полу — инсталляция «Сахарный домик» Инны Никитиной: сахар здесь сразу в двух состояниях: кубиками и в виде песка. Два состояния, твердое и сыпучее, создают ощущение хрупкости и нестабильности: дом словно держится на грани растворения. Он выглядит монументально, но при этом обречен исчезнуть, стоит лишь добавить воды или времени. Конструкция хрупкая, словно воспоминание о бабушкиной выпечке, и вместе с тем напоминает обрушившуюся архитектуру — как детскую мечту и символ дома одновременно.

На подоконнике — «Яблочный спас» Марии Дубодел, серия 3D-объектов, где яблоко становится знаком добра и зла, но перезаписанным в современном ключе.

Особое внимание притягивают работы Саши Сорокиной: на полках шкафа стоят фарфоровые блюда с фотографиями персонажей ее перформансов на их поверхности («На блюдечке»). Женские фигуры показаны как «поданные», превращенные в экспонаты. А на противоположной стене — ее же серия фотографий «Путаница»: шесть фотографий, где силуэт человека постепенно растворяется в сетке линий и переплетениях. Эти изображения висят на полке рядом со стеклянными стаканами и создают ощущение хрупкости и запутанной идентичности, как будто человек переплетен с собственным окружением, а границы становятся все менее различимыми.

Так кухня оказывается одновременно и «подсобкой памяти», и «сервировкой образов»: здесь дежурные бытовые элементы соединяются с личными, почти интимными кодами художниц.

В финале становится окончательно понятно, что выставка выстроена не как набор отдельных работ, а как маршрут.

Коридор — память и «скелеты в шкафу».

Гостиная — исчезающий текст и книги-свидетели.

Детская — тревожная сказка и алфавит будущего.

Спальня — тело и природа.

Санузел — отражение и ускользающая идентичность.

Кухня — символы еды и ритуалов.

Такой метод — это особое кураторство: квартира как готовая структура диктует ритм, а художники добавляют на нее свои сюжеты. Получается гибрид «показа квартиры» и «показа искусства», где личное и коллективное, повседневное и символическое накладываются друг на друга.

Каждая зона оказывается отдельной главой. Это придает проекту естественность, которой часто не хватает галерейным пространствам. Работы органично встроены в быт: в шкафу, на подоконнике, в комоде, на полу, возле умывальника. И именно за счет этого искусство обретает редкую близость, словно вырастает из повседневности, а не противопоставляется ей. Важной частью замысла становится и эфемерность: квартира уже продана и выставка, по сути, работает как «однократный опыт», исчезающий вместе с пространством.

В то же время этот формат предъявляет зрителю и вызовы. Многочисленные участники и насыщенность экспозиции приводят к тому, что акценты размываются: яркие, эффектные вещи, вроде сахарной инсталляции или больших текстильных форм, неизбежно перетягивают внимание на себя, оставляя камерные графические или поэтические работы на периферии. Нарратив выставки оказывается фрагментарным — не столько связным рассказом, сколько альбомом заметок, где каждая комната говорит на своем языке.

Но именно эту фрагментарность можно считать частью метода: «просмотр» как жанр — не про цельную историю, а скорее про серию впечатлений, деталей и ускользающих образов. В этом смысле выставка удачно превращает частное пространство в коллективный архив памяти, то самое место, где личное и символическое, бытовое и художественное накладываются друг на друга и не дают себя разделить.

Текст, фото: Олег Семёновых

Подписывайтесь на Skrew.ru в Telegram.